Die gezielte Zerstörung, Verunstaltung und der Diebstahl von Wahlplakaten sind zu einem wiederkehrenden und besorgniserregenden Phänomen in der deutschen Politiklandschaft geworden. Wahlplakate sind ein zentraler Bestandteil des demokratischen Wettbewerbs, da sie nicht nur zur Informationsvermittlung dienen, sondern auch eine Möglichkeit bieten, politische Präsenz im öffentlichen Raum zu zeigen. Werden sie beschädigt oder gestohlen, ist das mehr als nur Vandalismus – es ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die demokratische Kultur.

Die Rolle von Wahlplakaten im politischen Wettbewerb

Wahlplakate sind eines der ältesten und direktesten Kommunikationsmittel zwischen Parteien und Wählern. Sie tragen dazu bei, politische Botschaften sichtbar zu machen und die Aufmerksamkeit auf Themen, Kandidaten und Parteien zu lenken. Vor allem Parteien, deren Medien-Präsenz durch die öffentlich rechtlichen Medien reduziert wird, sind auf Plakate angewiesen, um ihre Anliegen zu präsentieren. Wird diese Möglichkeit durch Zerstörung eingeschränkt, entsteht ein Ungleichgewicht im demokratischen Wettbewerb, das die Grundsätze der Chancengleichheit untergräbt.

Nürnberg: Eine Regelung, die Vandalismus erleichtert

In Nürnberg sorgt eine besondere städtische Regelung für Kopfschütteln: Wahlplakate dürfen dort nur so angebracht werden, dass ihre Oberkante maximal 1,60 Meter über dem Boden liegt. Diese ungewöhnlich niedrige Anbringungshöhe macht es Vandalen besonders leicht, die Plakate zu erreichen, zu beschädigen oder zu entwenden.

Parteien wie die AfD sind dabei besonders häufig betroffen. Typische Verunstaltungen umfassen das Anmalen eines Oberlippenbartes, das Hinzufügen des Begriffs „Nazi“ oder kreative Änderungen an Slogans, etwa von „Zeit für Deutschland“ oder „Zeit für Alice Weidel“ zu „Zeit für Antifa“. Während solche Aktionen von den Tätern oft als humorvolle oder politische Statements wahrgenommen werden, schränken sie in Wahrheit die Meinungsfreiheit ein und tragen zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft bei.

München: Ein Plakat mit GPS-Tracker sorgt für Aufsehen

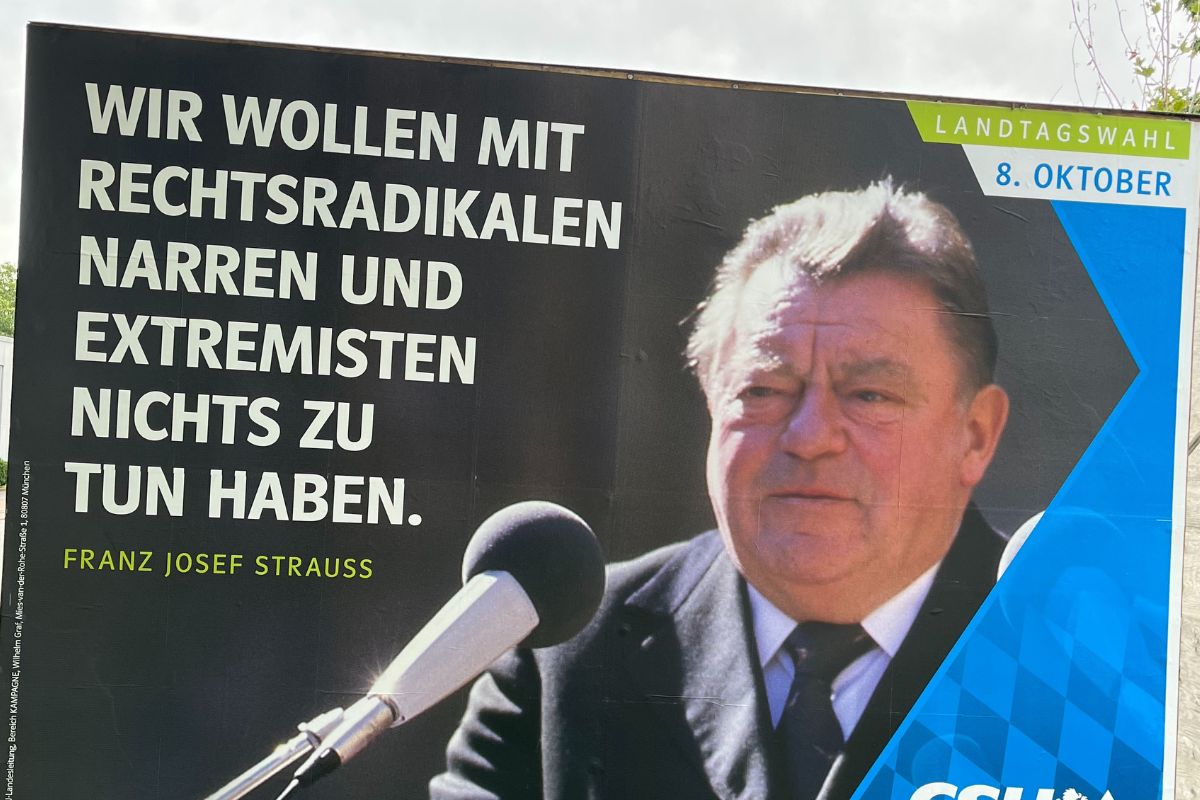

Ein anderer Fall aus München zeigt, dass die Zerstörung von Wahlplakaten nicht immer anonym bleibt. Vor der Zentrale der CSU wurde ein Plakat der Satirepartei Die Partei gestohlen. Dieses war jedoch mit einem GPS-Tracker ausgestattet, sodass der neue Standort des Plakats schnell ermittelt werden konnte: Es befand sich in der CSU-Zentrale. Dies löste nicht nur Empörung, sondern auch eine kreative Reaktion von Die Partei aus, die mit der Botschaft „Söder gib das Plakat frei!“ konterte und so eine mediale Diskussion anstieß.

Ein Muster: Gezielte Aktionen gegen politische Gegner

Die Häufung solcher Vorfälle legt den Verdacht nahe, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt, sondern um ein systematisches Vorgehen. Bereits die Aktivitäten der sogenannten Grünen Netzfeuerwehr, einer Gruppe, die sich in der Vergangenheit durch koordinierte Aktionen gegen politische Gegner hervorgetan hat, zeigen, wie gezielt versucht wird, die Meinungsäußerung des politischen Gegners systematisch zu behindern, gleichsam wie der seinerzeitige „Saalschutz“. Siehe auch hier: Unterdrückte Meinungsfreiheit: Wie sich die Grünen als die Eigentümer der Demokratie inszenieren – Meinung und Wahrheit

Solche Aktionen schaden nicht nur den betroffenen Parteien, sondern der gesamten Demokratie. Die Beschädigung oder Entfernung von Wahlplakaten signalisiert, dass der politische Wettbewerb nicht mehr durch Argumente möglich ist, sondern nur noch durch physische Eingriffe in die öffentliche Meinungsbildung. Die Argumentationslosigkeit der Antifa ist einerseits typisch und andererseits ein alarmierendes Zeichen für den Zustand der demokratischen Kultur.

Die systematische Verhinderung der Meinungsäußerung politischer Gegner durch Zerstörung von Wahlplakaten ist mehr als nur Sachbeschädigung. Sie spiegelt eine wachsende Intoleranz gegenüber politischen Meinungen wider, die von der eigenen abweichen. Besonders beunruhigend ist, dass solche Aktionen nicht nur von anonymen Vandalen, sondern offenbar auch von politischen Akteuren durchgeführt werden, wie der Fall in München zeigt.

Die Konsequenz solcher Aktionen ist eine weitere Verschärfung der politischen Lagerbildung. Dies trägt zur Polarisierung und Radikalisierung der politischen Debatte bei. Anstatt durch sachliche Argumente den Wettbewerb zu suchen, wird der demokratische Diskurs durch gezielte Angriffe auf physische Symbole des politischen Wettbewerbs untergraben.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es einer Kombination aus rechtlichen, technischen und gesellschaftlichen Maßnahmen:

- Weniger strenge Regelungen zur Anbringungshöhe: Städte wie Nürnberg sollten ihre Regelungen zur Höhe von Wahlplakaten überdenken. Höher angebrachte Plakate wären schwerer zu erreichen und somit besser geschützt.

- Überwachung und Aufklärung: Der Einsatz von Videoüberwachung an strategischen Standorten könnte eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter haben. Gleichzeitig sollten Aufklärungskampagnen gestartet werden, die die Bedeutung von Meinungsfreiheit und demokratischen Werten betonen.

- Klare Sanktionen: Straftaten wie Sachbeschädigung und Diebstahl sollten konsequent verfolgt und mit spürbaren Strafen belegt werden.

Die Zerstörung von Wahlplakaten mag für manche wie ein harmloser Spaß erscheinen, doch sie hat ernsthafte Konsequenzen für die Demokratie. Wahlplakate sind ein Symbol für den politischen Wettbewerb und die Meinungsvielfalt. Werden sie beschädigt, gestohlen oder verunstaltet, ist das ein Angriff auf diese Grundwerte. Besonders in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung ist es wichtiger denn je, die Grundlagen der Demokratie zu schützen – nicht nur durch Gesetze, sondern auch durch eine aktive Förderung von Toleranz und Respekt im politischen Diskurs.

Um es dennoch auch mit Humor zu tragen: die Regelung in Nürnberg, dass Wahlplakate nur mit einer Höhe von 1,60 Metern an der Oberkante angebracht werden dürfen, könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die Stadtratsmehrheit dafür sorgen wollte, dass sich die Omas gegen Rechts keine Verletzungen bei der Plakatsabotage zuziehen. Nicht auszudenken, wenn es da mit Stehleitern zu haushaltsnahen Unfällen kommen würde!

Der Autor Klaus Fiegl tritt für die AfD im Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach bei der Bundestagswahl an.